01

▼

生吃包心菜轻致病、重猝死

笔者有位朋友,说自己的中医父亲不仅从小不让他吃生的包心菜,就连苹果、梨等水果,都要蒸熟吃。

笔者自然很是不解,问朋友为什么。朋友也是一知半解,笑了笑说:生的好像都有毒……

后来,有幸认识了一位“伤寒派”中医大师——解渤医师,在中西医领域都有极高的造诣。因其在美行医二十年,给笔者讲了这样一则巧遇,总算解开了心中的疑惑:

解医师曾遇到一个进行“生食疗法”的白人男子。“生食疗法”顾名思义,就是无论蔬菜果肉,一律生吃,达到排毒减肥、治慢性病、延长寿命等功效。

▲隐藏在食物里的“毒性”

为了检测一下这种疗法是否真的给他带来健康,解医师为他搭了搭脉,结果却发现两脉细沉,尤其尺脉极沉。再一问,果然这位男子在生食疗法期间患上了急性肾炎。

当被问到生吃什么食物时,男子洋洋得意地说:吃各种颜色的包心菜,紫色的、绿色的,生的包心菜能抗癌……

说到这里,解渤医师又好气又好笑,无奈地摇头表示:生的包心菜含有一种类似于氰化物的毒素,最好的证据就是生长过程中无须打农药,根本不怕生虫;但这种毒素通过高温烹饪,很简单就能分解掉。

最后,解渤医师对他劝解了一下午,可这位白人男子却毫不领情,竟表示还要继续坚持……

解医师还对笔者说:旧金山就曾有位华人妇女,因偏听“生包心菜能治糖尿病”,连续大量生食,最终暴毙而亡。

02

▼

水,也有“毒”

什么,生的包心菜居然有类氰化物的剧毒,还吃死人了?

是的,其实我们生活中几乎所有食用的东西,都含有毒,或者说是副作用,只不过有轻重缓急之分。

比如,有的人吃苦杏仁。但要知道,苦杏仁同样含有一种类似氰化物的毒素,这也是为什么人在氰化物中毒时会闻到一股杏仁味的原因。

一般来说,成人一口气吃40~60粒、儿童一口气吃10~20粒便会发生中毒乃至死亡……

也有人可能会说:水算是世界上最安全无毒副作用的了吧?

可惜的是,很多人并不知道,如果水喝多了不仅会加重心肺负担,长期会引起高血压,更有甚者因一次性大量饮水而亡!

▲水喝错喝多了,也有“毒”

解渤医师在美从医时,遇到过这样一位老先生:按西医要求,每天严格喝够8杯水,结果出现尿血、血压吃了4颗降压药仍飙升到200mmHg,被紧急抢救过两次,但到医院做了各项检查也找不到原因。

后来,登门求医时,在解医师问诊了解后,当即要求减少每天喝水量,加上老先生自己也十分有定力,每天哪怕晚上口渴得像着火了一般也忍住不喝。

一周后,老先生的血压自然降下来了,也不再尿血了……

看,就是像水这样在生活中再平常不过的东西,也会对我们的身体造成难以想象的破坏力——这也是为什么我们古代中庸思想里讲求“过犹不及”的道理。

03

▼

毒理学之父:剂量决定毒性

远在大洋彼岸的美国,似乎深谙这一道理,并将其应用到现代医药学上。

美国毒理学教材《Casarett Toxicology》正文第一页中,有下面这样一张图:

▲美国毒理学教材插图

图中的道理不言而喻。借用毒理学之父——瑞士医生帕拉塞尔斯(Paracelsus)在1538年所写下的一句拉丁文:

Dosis facit venenum.

翻译成英文即“The dose makes the poison”;中文即“剂量决定毒性”,想必最能准确表达这一含义。

可即便是如此浅显易懂的道理,现在却被某些别有用心的人拿来当“枪口”,对准了中医药:

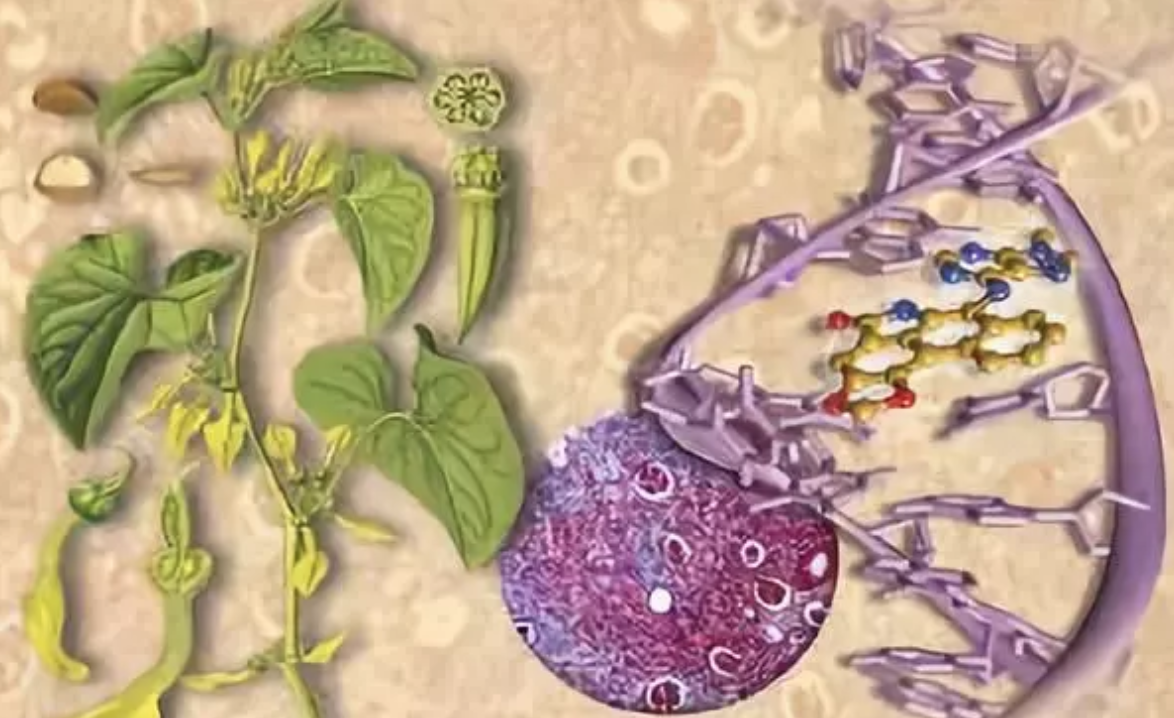

2017年10月,世界卫生组织国际癌症研究机构将马兜铃酸、含马兜铃酸的植物列入一类致癌物清单中。

紧接着,一篇认为“马兜铃酸不仅有剧毒且是导致亚洲肝癌的主要原因”的学术论文,登上了权威医学期刊,引起了轩然大波。

▲马兜铃酸

一时间,抨击马兜铃酸入中药的言论甚嚣尘上,甚至有媒体挖出十多年前,国内出现多例因服用另一含有剧毒药材——关木通的“龙胆泻肝丸”成方药造成肾病的相关事件,再次掀起了反中医药浪潮……

俗话说:民以食为天。屡次国内曝出食品、药品等安全监管问题,无疑最大的受害者是平民百姓。

因此,事件热点的关注程度也就随之越高,反响往往也越强烈,至少也证明了这种触碰民众底线的“搞事情”,是最容易招来杀身之祸,遗臭千古的。

不过,感到可悲与可叹的是:这种发自民间的呼声往往很容易被“带节奏”——人云亦云,听风便是雨,完全不加思索与考证。

04

▼

你吃过的许多中成药,都含马兜铃酸

笔者稍微梳理了一下,发现早在“龙胆泻肝丸”事件爆发前,马兜铃酸的毒性就已为世界和国内医学界证实,不存在欺瞒患者的问题,各位也别急着就把家里含马兜铃酸的药全扔了。

另外,我国更是在2000年版国家药典和国家药品标准中,明确了含马兜铃酸的药材有6种,分别为广防己、青木香、天仙藤、马兜铃、寻骨风、朱砂莲,中成药品种更是有百余种(不包括含关木通品种),皆被证实广泛临床应用且效果显著……

至今,国家药典中收录的中药材和饮片,明确有毒的中药73种、剧毒10种;“龙胆泻肝丸”事件后,国家对含有马兜铃酸的中药进行了管控,一度移除了马兜铃酸含量高的关木通、广防己和青木香。

但收载于国家药典、部颁标准和地方药材标准的马兜铃酸就中药有24种,含有其成分制成的中成药口服制剂也达47种,均可在国家食品药品监督管理总局官方网站上查到。

▲医院中成药窗口

如果硬要用现代医学的逻辑去强行证明中药某一味药有毒而刻意强调西药的安全性,那么请各位翻看一下几乎每一张西药说明使用书上,为什么都被明确标注“孕妇禁用”和“不良反应”的说明事项?

还有,都知道砒霜是剧毒,夸张到认为“见血封喉”,但中医里用好了却能治白血病;

反观历经120年追捧的“常青藤”西药——阿司匹林,一直被冠以“防治糖尿病、心脑血管疾病”的封号,结果也在前不久的欧洲心脏学会上彻底遭遇一次“滑铁卢”(被证实不仅根本无法预防糖尿病、心脑血管疾病,还易反致大出血等不良反应),仓皇走下神坛……

▲阿司匹林

“是药三分毒。”用好了,救死扶伤;用错了,误人害命。

在中国几千年的发展长河中,先民历次与疾病殊死搏斗所代代保留下来的中医药经典,在不断淘汰、改良的衍化中,最终为后世留下的,在笔者看来不仅仅是如今几味中药的简单组合,更是反复推敲后的祛病救命之作。

05

▼

惊叹:古人解毒有“方”

令人诧异的是,时至今日,总有一些声音试图诋毁先祖留下的瑰宝,颇有一副“亡我中医药之心不死”的态势。

且不说亚洲甚至中国肝癌高发,主要是因公共卫生条件差、乙肝丙肝等慢性病长期积累所致;

即便是运用现代科学论证,马兜铃酸虽具有一定毒性,但经过炮制加工等程序,以及合理控制剂量,与其他药物制成的中成药主要为感冒药,具有清肺降气、止咳平喘等功效,尚无法证明存在所谓致癌风险。

不仅马兜铃酸,中药里尤其是伤寒经方的药材选用与方剂组合,更是历经2300多年的千锤百炼,考虑产地、炮制、配伍、用量等问题,完全有效地规避了毒性。

随意例举一些近年发表在国内核心期刊的学术研究:

(1)配伍减少毒性:

例如,大黄与甘草、黄连配伍,以及大黄在泻心汤中应用,肝肾毒性均比直接应用大黄要低很多;

再如,雷公藤与甘草配伍,产生较多氧化代谢物,可加速人体内代谢,从而减小毒性;

还有,都知道附子有剧毒,但与甘草配伍后,可有效减少乌头类生物碱的量,达到降低毒性作用。

▲甘草是一味最常用的配伍减毒中药

(2)配伍比例降低毒性并增强药效:

例如,经方麻黄附子甘草汤中,麻黄与甘草质量比为1:1时,可有效降低麻黄与附子的毒性,且共煎液的抗炎药效,明显强于单煎液。

(3)合理利用药物的毒性,既可减轻毒性反应,又可起到治疗其他疾病的目的:

以“糖肾”患者来说,体内高糖环境会加重肾脏负担;而大黄可通过抑制高糖诱导的系膜细胞增殖及细胞外基质分泌,起到保护肾脏的作用。

由此看来,早在千年前的古人,就在着手解决毒性、最大化提高药性的问题;惊叹之余,深感今人不知珍惜,反而丢了西瓜捡芝麻,着实愚蠢至极!

当然,以上说理方式单纯为了迎合“现代科学研究”的论证方法。毕竟若此时谈中药的性味、归经入藏等,又会陷入鸡同鸭讲的状态,大家活在各自的思维世界里,根本无法对话……

不过也值得庆幸和感谢的是:正是如此细致入微的现代科学研究,也再次用客观结果,重新为中医药“正名”——让中医药敢于接受标准化的挑战,更是一种文化自信的表现。

06

▼

脱离剂量谈毒性=耍流氓

“医者仁心。”笔者相信,没有任何一位医生要“毒害”患者。无论是中医还是现代医学,都会将病人的安全放在第一位。

对于某些仅在“误用、乱用或过量使用中药”的情况下,或在“配伍失宜、炮制不当,长期使用”时才会造成的损害,多系人为意外原因,大可不必为此将中医药完全一棒打死。

最后,在笔者看来:要真正减少中药不良反应事件的发生,反而更应普及中医的理论和知识,让更多医生掌握中药的合理组方、配伍和安全剂量;而不是突出某一味中药的毒副作用,制造恐慌。

为此,衷心也奉劝一些患者:

听医嘱,不要把自己当成神农去尝百草;

另也奉劝某些别有用心的人:

脱离剂量谈中医药的毒性,确定不是在耍流氓?