根据解博医师演讲 | Tony Shen整理

本文阅读需要6分钟

与任何一门科学形成的规律一样,中医学也是人类与疾病长期斗争中不断总结经验和积累知识的过程中逐步形成的一门医学科学。

不过与所有自远古发展至今的学科相比,发源于古华夏地区的中医学,是早期人类进入智人时代后最早形成的与人类自身生存紧密相关的一门科学。

诞生在中华大地的古中医学,对中华民族尚处于生产力极低的脆弱时期的远古时代,得以度过一个个生死存亡难关,直至后来终于不断发展壮大,起着决定性的作用。

可以毫不为过地说,正是古中医学的发明决定了中华民族早期命运。

两个核心亦即两个发展源头:一个是针和灸的源头,一个是中药的源头。针和灸是不同的治疗方法,是两个概念,这里略去不谈。

今天重点谈中药的源头。中药的源头,在漫长的历史演化中,分为南方支的温病学派和北方支的伤寒学派。

▲中医药的源头

南方支的温病学派

还在春秋之前即良渚文化的新石器晚期,距今约5200—4200年前,中华大地的南方气温异常炎热,冰川消融,长江流域一片汪洋,其中地势较高的区域,是广袤湿地,植物茂盛,动物众多,大象、犀牛、虎、熊各类猛兽动物随处可见。

但同时带病菌的各类毒虫、微生物遇炎热气温迅猛滋生。在人类还处于极低生产力阶段,很容易爆发大规模温疫。面对大规模死亡的病症,古人逐渐发现用一些物质配置而成,如大犀牛角牛黄汤等,人服用后可以有效治疗温病,阻止温疫蔓延。

人类对付温病的第一个中药方或许就是这样诞生。从此也开始了一支以珍贵野生动物为药材原料的中药学派即温病学派。

这也是中华民族端午节的最早来历。一种流传甚广说法,端午节是为纪念屈原投江,纯属误传。

▲流传荆楚大地的端午

早期正宗端午节,表达人们美好期盼的活动,形式多样,内容丰富:吃粽子,划龙舟,吃硫黄豆,喝流黄汤,小孩要送外婆家,家家户户大门挂硫黄熏过的药草.....

为什么?因为当一场大规模温疫来袭,远古时代可导致整个村庄人畜死光,在人类尚未掌握抵御温疫办法时,唯有划舟逃离疫区。

而长途拔涉,远迁他乡,须备足携带方便,不易变质,随时可餐的干粮类食物如粽子,各类硫黄炒豆等(那时先人巳发现天然硫黄具有消毒杀菌功效);免疫力低的小孩须送远离疫区的外婆家;祛温防疫须喝一些牛黄汤;家门口挂一些硫黄熏过的药草是杀菌避邪.....

这就是正宗端午节众多活动形式的来历和含义。

端午节的最早起因至少已有4000年以上。粽子纪念屈原,则不过是后来人们借端午节顺便纪念屈原投江,主要局限于楚地的一种风俗,与端午节起因并无关系。

温病学派用药是以那时漫山遍野皆有的野生动物为药材原料。这就成为后来药材来源越来越希少,价格越来越昂贵的原因。

北方支的伤寒学派

伤寒学派始于周朝成于汉朝。古时发生过多次大规模温疫。一次是周朝时期,中南地区气温极高,遂使大规模温疫流行。以后是汉朝时期,气温变得太冷。

北方匈奴族,为避严寒,大举南侵汉朝,战争延续150多年之久,直至东汉。最终匈奴草原强骑不敌汉朝经济强国,遂西逃万里至欧洲定居。

但在长期交战过程中,匈奴想出了一个企图战胜汉的办法,即用大量战死的人畜尸体混合丢弃在汉军征战必经之地,这等于发明了生化武器。人畜尸体混腐,交叉传播病菌,造成温疫多次大爆发。

▲历史上的匈奴大军

恩格斯说:需要是最好的发明。这些多温疫集中爆发,加上当时生产力水平,催生出中医学史上最高成就的汉朝中医技术。汉朝是中医发展的里程碑,史上绝大多数中医学著名典籍均在这个时期问世。

这就是大量应用中药抵御温疫,医病防病的伤寒派形成时期。伤寒学派的治病逻辑简单说来就是:祛寒除邪。

寒邪乃百邪之源

化热—湿气—痰—百温—体液减—虚(病)

伤寒学派的用药特点是价廉物美,其药材来源都不是稀缺资源。

以上是温病、伤寒两学派的最早起源。温病学派源于南方;伤寒学派源于西部和中原;针和灸源于东部地区。

可惜的是几乎所有重要的古中医典籍早巳毁于兵祸。流传至今的仅廖廖几部,也鲜见有正宗版本,或由海外回流,或被人改写,或由后人拼凑而成,早已面目全非,是中华文化宝库永远无法弥补的损失。

汉以后中医学不仅没有长进,反而自宋开始慢慢没落了。

宋以后的近千年中,曾对中华民族的生存发展立下汗马功劳、辉煌数千年的中医渐入歧途,与唐汉时期的正宗中医已经相去甚远。

造成这种局面的最早原因是中医的存续转向商业逻辑轨道。

商业逻辑的错误导向

中国封建社会进入北宋时期,商业经济已高度发达,经济总量占全球三分之二以上,人均GDP超过欧洲6倍以上。

按照唯物主义观点,社会存在决定社会意识。高度发达的商业经济产生的商业意识不可避免地渗透到社会的各个领域,中医学在劫难逃。

北宋时期,有中药方上千方,后涨至10万首经方。

如此高额商业利润,引诱中医界在商业轨道上趋之若鹜。看一下温病学派使用的药名:犀牛角,羚羊角,鹿角,牛黄,珍珠,麝香......样样价值连城。中药从此开始转入商业逻辑的错误轨道,治病救人宗旨皆抛,药材功效尽失。

▲中药药材记载中的鹿茸

转入商业轨道后的中药,走到今天已经全部是温病派的用药。例如,还是全国名气最大的北京XXX中药公司,旗下300多家药企,生产的全部高档中药,所含成分是所谓:犀牛角、羚羊角、鹿茸、牛黄、麝香、珍珠.....

这些实际全是温病学派的用药,只治温病,其功效均为:凉血、祛邪、治惊等,用来治其它疾病,不仅不能对症下药,其药效也早已不是古时的药效。

因为人类还在蛮荒时期,满山遍野,随手可得的野生动物,在今天要么绝迹,要么早已变种,如人工饲养等。

但商业逻辑的作祟,这类名不符实的温病学派药物,仍然大量使用,充斥全国各医院诊所,家家户户。

商业逻辑——伤寒学派难以生存发展

正宗中药不在经济价值而在功效价值。草药可治之病未必犀牛羚羊可治。

天道中医主张:

无病不吃补;

吃药不及或有过均不为错;

有是脉,用是方,

即诊病靠把脉,治病靠药方,一个人可有多种病同时并存,但调好脉是一个方向。

伤寒学派的这些理念碰到商业逻辑,便不可避免地发生合情不合理现象即便宜能治病,但不赚钱;药贵能赚钱,但不能治病。

例如与温病学派的犀牛、羚羊、鹿角等相比,伤寒学派用药尽是些如:麻黄,柴胡,桔枝,干姜,附子,黄芩,黄莲.....之类草药,能值多少钱?

▲伤寒常见药材

经济价值与温病学派高附加值药材简直是天渊之别。

本世纪初,曾经有这样一个例子很能说明问题。一位病人患上怪病,跨过千山万水,看过无数中西名医,化费几百万,病情全无起色。最终向我师曾荣修先生求救。

先生把脉后只开3贴中药方,服后立即见愈。但匪夷所思的是老中医治好了这几百万都没治好的重病,却只收取总共只有一角三分钱的医疗费,其中诊断费一角,药费三分。

伤寒学派的生存状态可见一斑。伤寒学派是倒过来即治病不赚钱。正宗中医就这样终究抵挡不过商业逻辑,无可奈何花落去,至近代以来,遂成非主流中医,难以为继。

商业逻辑——衍生出迷信中医学

物以稀为贵的商业逻辑,遂在明清时期衍生出带有浓厚宗教迷信色彩的伪中医学。鲁迅在书中提到,他儿时为父亲治病抓药的情景:因为开方的医生是最有名的,以此所用的药引也奇特:冬天的芦根,经霜三年的甘蔗,蟋蟀要原对的,霜冻数月的墙头草要生长在百年老瓦屋顶上的......

自然,这已经跟汉唐时期正宗中医风马牛不相及了,完全没有了一点科学精神。

就这样,在商业逻辑支配下,曾经辉煌数千年,无所不治的古老正宗中医自宋开始至今,渐渐没落。

在2500年前的同一时间,战国时期的东方和亚历山大统治下的西方几乎同时提出了对这个世界构成的思考。

庄子言:天地同一气尔,也就是说整个宇宙世界的构成都是由能量组成,气聚则生,气散则死。

而在西方,德谟克利特根据古埃及流传下来的资料提出了古希腊原子论,原子论的产生奠定了西方科学的基础。

这两个不同观念的诞生也对东西方医学产生了深刻的影响。

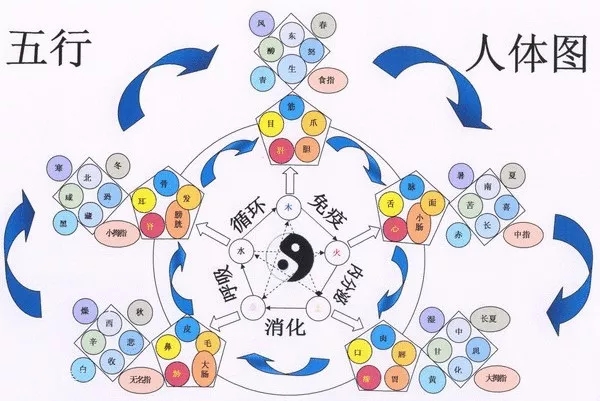

7000年前的木乃伊制作给古埃及人带来了宝贵的医学知识,这正是西方医学诞生的鼻祖。

长达5000年的解剖,让西方医学对人体的认知达到了一个全新的高度,他们将人体更多的看做是一个硬件系统。

▲古埃及的木乃伊制作

随着时代的发展、科技的进步,西方医学对人体的研究也逐渐从人体器官深入到细胞、蛋白质等细微的物质之上,这也是当今主流的医学观念。

西方医学不仅有着深厚的历史,现代的发展更是为之迅速。

以糖尿病为例,这个病例名词其实诞生于古埃及,早在4500年-5000年前,当时的古埃及人就提出了甜尿病这一词汇,这也是现代糖尿病一词的前身来源。

对于西方医学来说,他们的理念是建立在原子论之上,也就是以硬件为主,以微观的角度看待整个世界或者说是病情的发展。

而2500年前的东方,我们的学者对“气”这一能量体系的提出,无疑于在东方科学的架构中产生了一次 “宇宙大爆炸”。

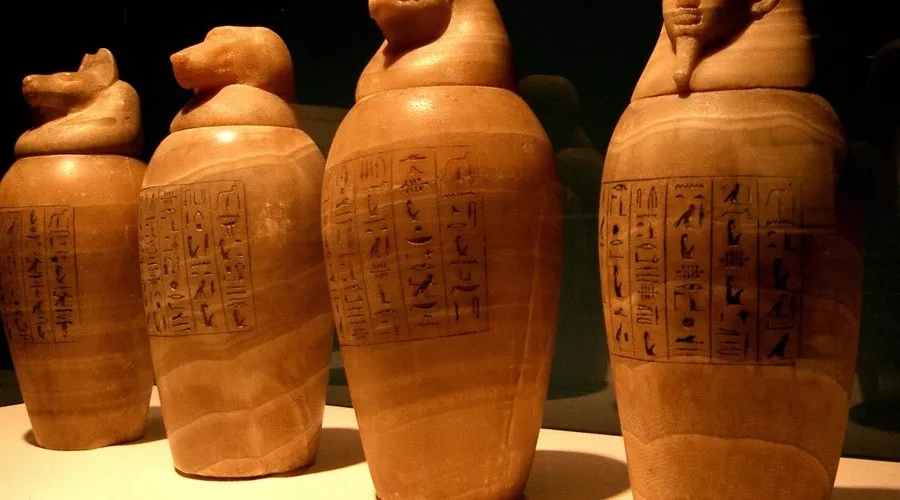

我们的古人将人体分为由五种不同的能量构成,这和西方的元素论是截然不同的两个观念,中医中的五行并不是指西方古希腊中组成世界的四大物质,而是指五种不同的能量。

▲中医中的五行理念

这也将中医推向了以软件为主的治疗新方向。

同时在古人的观念中,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,所以古人看病更多的是一套黑箱理论,最后逐渐演变出“望问闻诊”来判断人体健康。

在中医治病的理念中,以治症、祛邪为主,并不是西方医学中的病名检索。

同样以糖尿病为例,在2500年前的《黄帝内经》中提出:消渴、消肝、消脾等病名都是指糖尿病产生的症状。

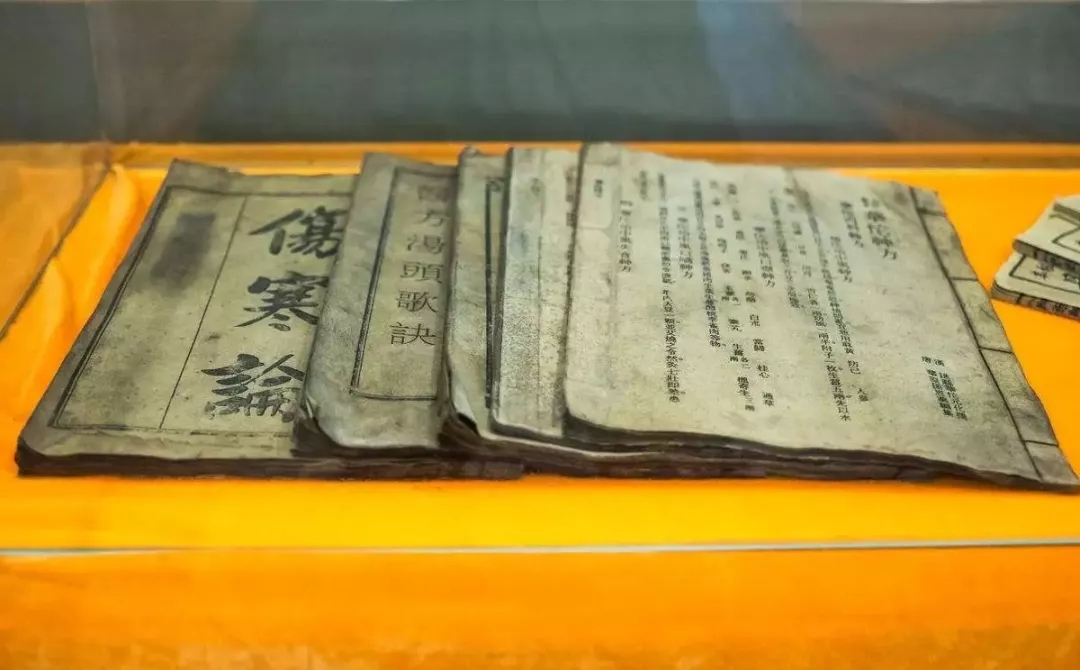

现代很多人诟病中医没有逻辑,缺乏科学依据。其实这是对中医认知的极大错误,中医完全有自身的逻辑基础,而这套逻辑的根本来源就是由《黄帝内经》和《伤寒论》构成。

《黄帝内经》代表了中医针灸逻辑基础;

《伤寒论》则代表了中医用药逻辑基础。

《黄帝内经》这本先秦流传下的著作,不仅是我们最早的医学典籍,也奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础。

而汉代医圣张仲景根据先贤伊尹留下的《伊尹汤液》,结合自身临床经验,编撰的《伤寒论》更是中医方剂学的基础。

该书不仅提出了辨证纲领和治疗方法,还为中医临床各科提供了辨证论治的规范,奠定了辨证论治的逻辑基础,完全是一部以逻辑为准绳的先贤巨著。

▲医圣张仲景编写《伤寒论》

那么西医和中医之间的区别在哪里呢?

简单来说,西医是研究人怎么死的,而中医则是研究人怎么活的。

西医知道人是怎么死的,就帮你回避;而中医知道人是怎么活的,就告诉你如何顺应。

西医更多时候关注的是病,而中医关注更多的是人。

两者的概念大相径庭,但如今一些人将西医学中的内容和中医中的概念相互混淆对比,这明显是极端错误的方式。

西医的数据指标的确可以帮助中医佐证人体的健康,但以西医的逻辑来讨论中医的治病原理,那就是驴唇不对马嘴,贻笑大方罢了。

整理者注:

此整理稿,主要依据是瑞博中医解渤博士的演讲,但也参杂一些整理者的段落和字句。整理稿在条理上,是完全根据整理者对演讲的整体有限的理解,重新编排的,与演讲时实际程序相去甚远。由于整理者不懂医,对演讲中的逻辑关系的理解会存在的错误,望请包涵。

整理人:Tony Shen

2018,5,10于中国

—END—